令和7年8月23日

近年、クマによる人身被害の話題がよく聞かれますね。クマによる害のことを「熊害」といいます。「ゆうがい」と読みます。

秋田県北秋田市で7月31日、障害者施設の入所者がツキノワグマに襲われ、8月20日に亡くなりました。それに先立つ7月4日、岩手県北上市の住宅に侵入したツキノワグマに住民が襲われ、亡くなりました。長野県大町市では、6月22日にタケノコ採りの男性二人がツキノワグマに襲われ、一人が亡くなりました。北海道福島町では、7月12日に新聞配達の男性がヒグマに襲われて亡くなりました。このヒグマは数日前から男性を付け狙っていたとの話があり、後に、2021年に同町内で女性を襲って死亡させたヒグマと同一個体であることも明らかになりました。8月14日には北海道羅臼岳で、登山者がヒグマに襲われて亡くなりました。羅臼岳では、数日前からヒグマが登山者に付き纏っていたそうです。

私の住んでいる地域も普通にツキノワグマの生息地域で、出没情報も頻繁に出ていますが、私はこの近辺でクマに出くわしたことは今のところありません。でも、もう平成の初めという随分昔の話になりますが、私は長野県の戸隠キャンプ場の背後の森の中で、ツキノワグマと鉢合わせたことがあります。

私は当時大学の野鳥の会の合宿で当地を訪れていました。早起きして野鳥観察用の望遠鏡を携え、一人で森の遊歩道を歩きながら野鳥観察をしていました。望遠鏡を脇に置いて、双眼鏡で鳥を探している時でした。茂みの中から黒い大きな塊がドドドと遊歩道に飛び出してきました。距離は10メートルもありません。黒い大型犬かと思いきや、ツキノワグマの成獣でした。

私は反射的に望遠鏡を載せた三脚を掴み、走って逃げようとしましたが、「背中を見せたら殺られる!」と思って振り返り、三脚を構えました。その私の目に映ったのは、尻を見せて走り去っていくクマの後ろ姿でした。暫く呆然としてから、私は状況を頭の中で整理しました。鳥を探している間、私は気配を消していたので、クマの方も、まさかそこに人間がいるとは思っていなかったのでしょう。さぞかしびっくりしたことでしょう。そういえば、獣臭は感じませんでしたが、茂みの奥でパキ、パキ、と音がしていたのは、あのクマが歩いていた音だったのかもしれません。幸い、クマが逃げてくれたのでことなきを得ましたが、もし攻撃的なクマだったら、仮にクマ撃退スプレーを持っていたとしても、スプレーを構える間もなく、1秒後には私は殺られていたでしょう。

同じ平成の初め、私はアラスカを自転車で旅している時にも、クマと接近遭遇しました。アンカレッジを出発した日の夜のこと、山林のひらけた場所でテントを張りました。テントの入り口に靴を揃えて置き、テントの入り口に頭を向けて眠りました。

翌朝、起き出して靴を履こうとしたら、入り口に置いていたはずの靴がありません。頭の上に?マークを並べながら周辺を見回してみると、ずっと離れたところに靴が片方だけ転がっていました。「何で?」と思いながら拾い上げてみると、靴には鋭利な刃物で切ったような傷がありました。「あぁ、これは……」と思いつつ、もう片方を探しましたが、結局見つかりませんでした。テントを張った場所にはヘラジカ(世界最大のシカ)の糞がいっぱい転がっていましたが、まさかヘラジカが靴を持っていったということはないでしょう。ともかく、靴が片方だけでは旅は続けられませんから、アンカレッジに戻り、アウトドアショップで靴を買ったのですが、その時、店員に件の靴を見せて、「この傷跡、何だと思う」と聴いたら、「Maybe, bear.(多分、クマ)」と答えてくれました。「やっぱりそうだよね」と苦笑いするしかありませんでしたが、クマがテントの入り口までやってきていたこと、それに気づかずにすやすや眠っていたことに我ながら呆れました。おそらく、アメリカクロクマだったのでしょう。もしグリズリーだったら、入り口にあった私の頭はきっと齧られていたでしょうから。

そんなクマとの縁もあり、私はわりとクマが好きなのですが、そうは言ってもやはり獰猛な動物です。金太郎やムツゴロウさんと相撲を取るようなフレンドリーさはありません。ティディベアやプーさんやパディントンやくまモンのようなラブリーな生き物でもありません。襲われれば命の保証はないのです。

私はこのところ、山の中を歩き回っていますから、熊害の報道を見聞きするたびに、人ごとではないと思っていました。そこで、ついに買いました。クマ撃退スプレーを。ドイツ・カールホーネック社製TW-1000シリーズのペッパースタンダードという製品です。YAMA HACKという登山情報サイトの商品紹介ページには、有効射程距離4-5m、噴射持続時間15秒と書かれています。

スプレーというと、だいたい霧状に吹き付けるものというイメージですが、この商品は、霧ではなく、水鉄砲のように液体を真っ直ぐ噴射します。

他メーカーの霧状に噴射するスプレーの場合、風向きによっては自分が浴びて自滅しますが、液体なら風の影響は受けにくいという大きなメリットがあります。しかし、考えてみれば、霧状なら空間に拡散して、クマに対してバリアーを張るような感じになりますが、水鉄砲だと、クマの顔面に確実にヒットしないと効果がありません。クマが猛スピードで迫り来る緊迫した状況で、クマの顔面目掛けて確実に噴射できるのでしょうか。狙いを外したら一巻の終わりです。こればかりは実際にその時になってみなければ分かりません。日本クマネットワークという団体が、クマ撃退スプレーの正しい使い方をYouTubeで紹介しています。

しかしクマ撃退スプレーだけだと、やはり心許ないのが正直なところ。音を使うのはどうでしょうか。クマ鈴を鳴らしながら歩けば、クマは自ら人間を避けるというのが通説ですが、人間を獲物と認識して付け狙うような個体が相手だと、効果がないどころか、逆効果のような気もします。実際襲われた時にクマ鈴なんて何の役にも立ちませんし。では、爆竹のような爆発音でクマを驚かすことはできるでしょうか。YouTubeで、音でクマを追い払えるかどうかを検証した動画を見つけました。

爆竹は十分効果がありそうですね。スプレーと一緒に携帯すると良さそうです。ただし、爆竹は水濡れ注意ですね。

ではそもそもクマの出没は増えているのでしょうか。ある有名タレントが最近X(旧Twitter)で、人間が自然環境を破壊しているからだ、と意見表明しました。山を削り、ダムで川を堰き止め、メガソーラーを建設してるのが原因の一つだ、と言っています。うん、分かりやすい主張です。ですが、ことはそう単純ではなさそうです。

国の熊害対策は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」を所管している環境省が担っています。環境省が「クマに関する各種情報・取組」というサイトで熊害に関する情報や取組みを紹介していて、そこから、熊害が増えている様々な要因が見えてきます。

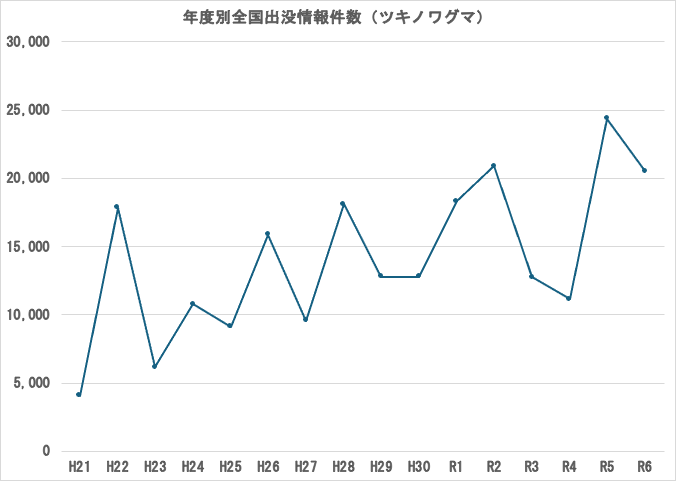

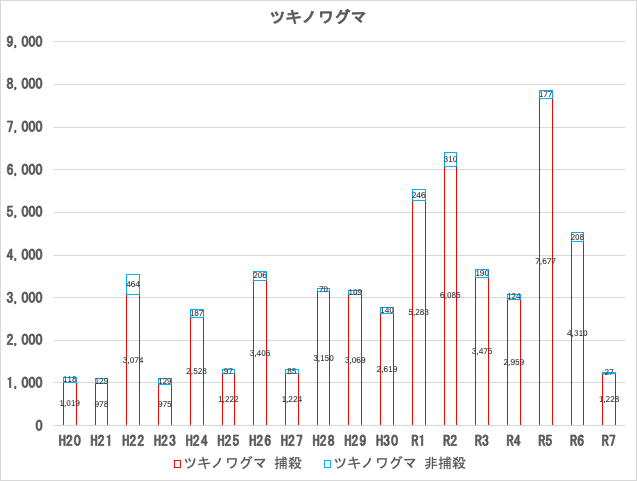

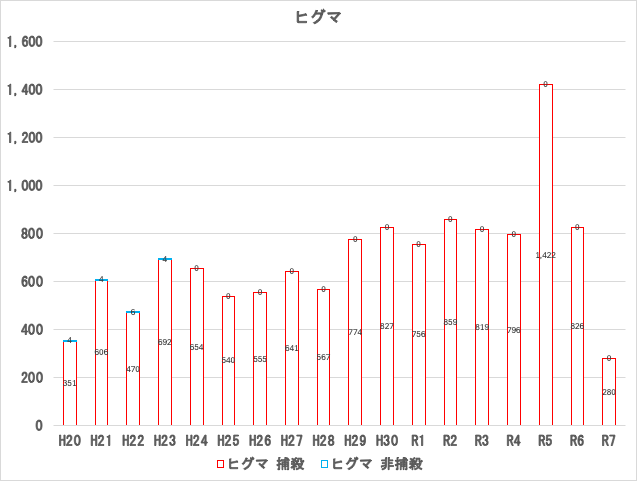

実際、統計上、出没情報は増えているのでしょうか。平成21年度以降の環境省の公開データをグラフにしてみました。

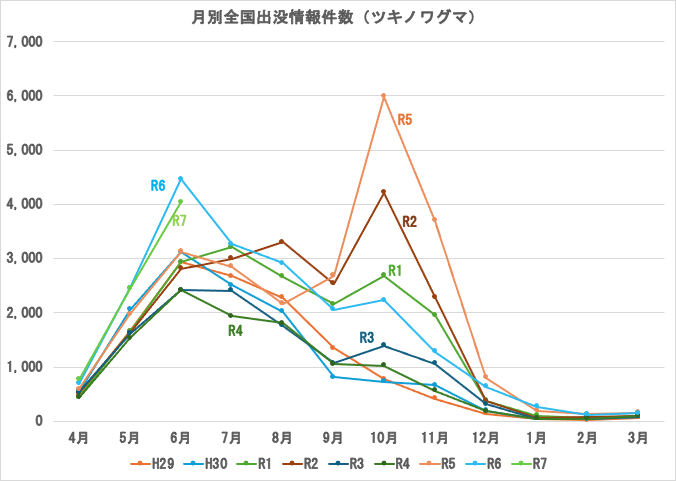

令和に入ってから、元年度、2年度、5年度の出没情報が多く、全体的に出没情報は右肩上がりに増加傾向ですね。出没情報は季節ごとに変動するのでしょうか。平成29年度〜令和7年度(7年度は6月までの暫定値)の出没情報件数をグラフにしてみると、

初夏に安定したピークがありますが、令和6年度と7年度の初夏のピークの伸びが著しいですね。秋にもピークがあり、令和元年度、2年度、5年度は特に秋のピークの伸びが著しいです。ただ、同じ個体が徘徊しているのが繰り返し目撃されてカウントされている場合もありますから、これらのグラフからクマの個体数の変動を推し量ることはできません。そこで別のデータを見ますと、

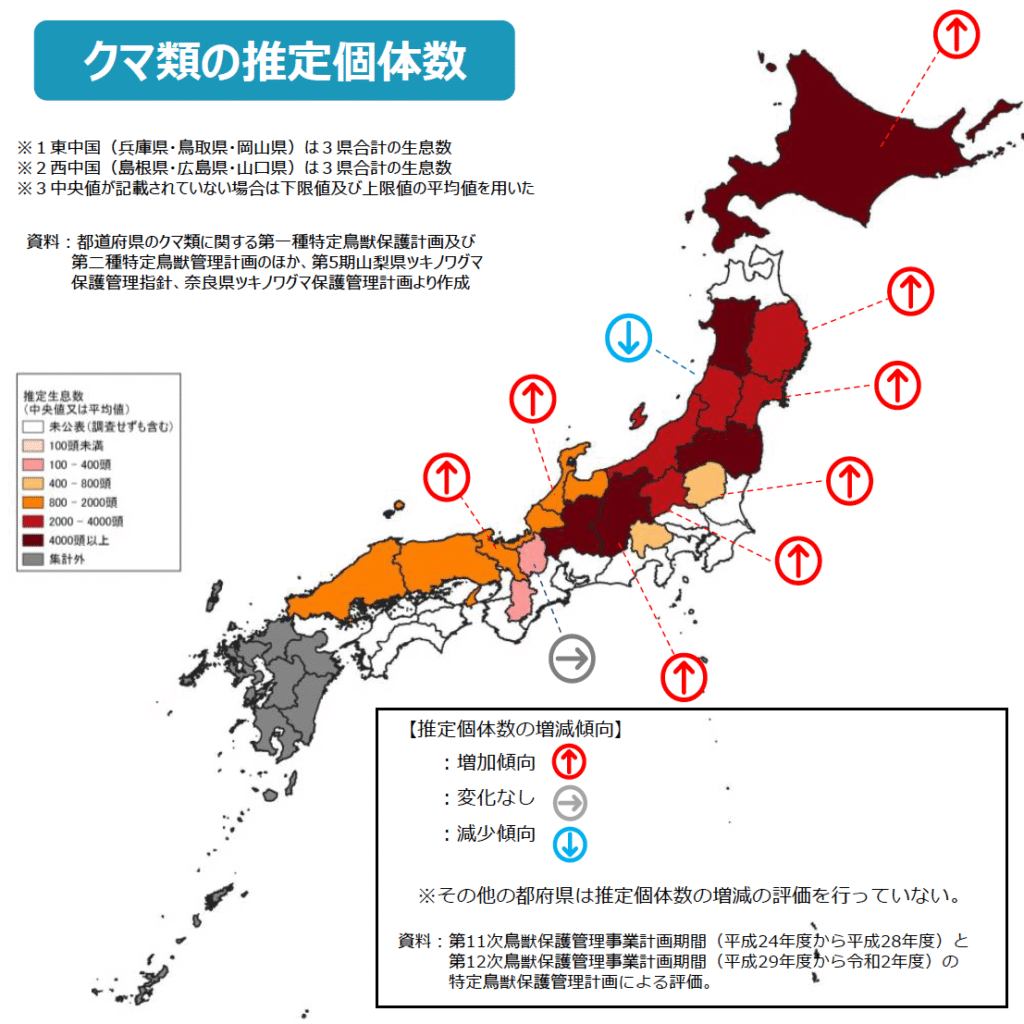

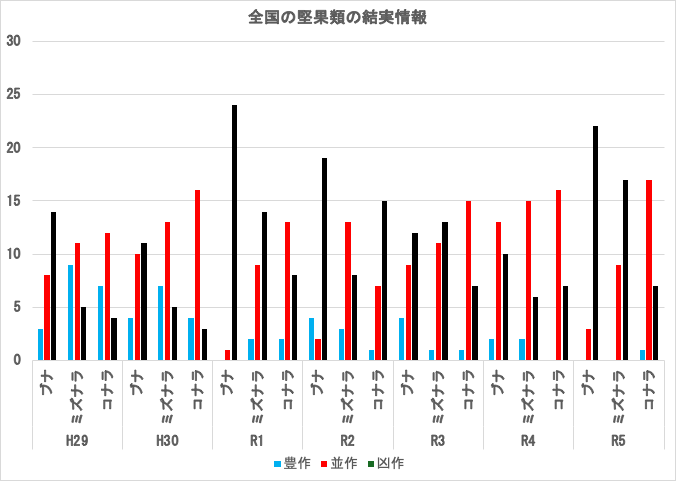

どうやらツキノワグマもヒグマも全体的に増加傾向のようですね。しかし、もし安定的に個体数が増加したせいでクマが森から溢れ出してきているというのなら、令和3年度と4年度に出没情報件数が急減していることを説明できません。そこで、秋にクマの餌となる堅果類(ブナ、ミズナラ、コナラなどの実)の年度ごとの結実状況をグラフにしてみました。

堅果類は豊作の年と凶作の年が交互にやってくることが知られていますが、令和元年度、2年度、5年度のブナの実の不作がかなり目立ちますね。3年度と4年度はブナの実の結実が持ち直しています。出没情報件数が令和元年度、2年度、5年度で多く、3年度と4年度に急減し、秋のピークの伸びが元年度、2年度、5年度で著しかったことから、どうやらブナの不作と秋の出没情報のピークには関連がありそうです。では、ツキノワグマは餌不足を補うために人里に降りてくるのでしょうか。野生鳥獣による農作物被害状況を見てみましょう。

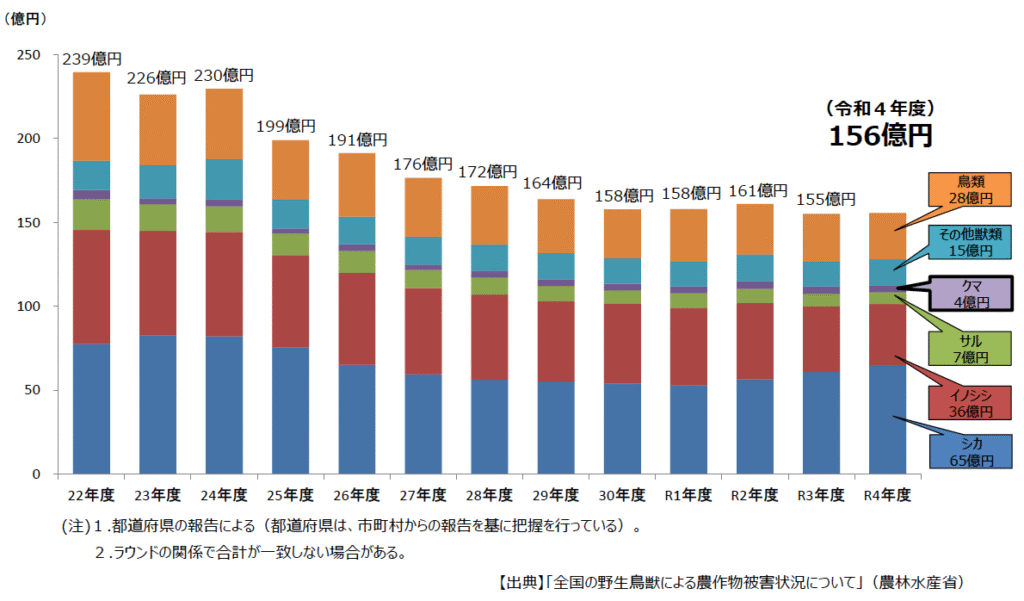

クマだけを見た時、令和元年度と2年度の農作物被害状況は特別大きく増えてはいませんね。農家が野生鳥獣による被害への対策を進めたことも要因かもしれませんし、クマがあまり農作物を餌と認識していない可能性もありますが、単純にクマが餌を手に入れるために人里に降りてきているという解釈には少々違和感があります。では、堅果結実量とクマの移動距離の関係を見てみましょう。

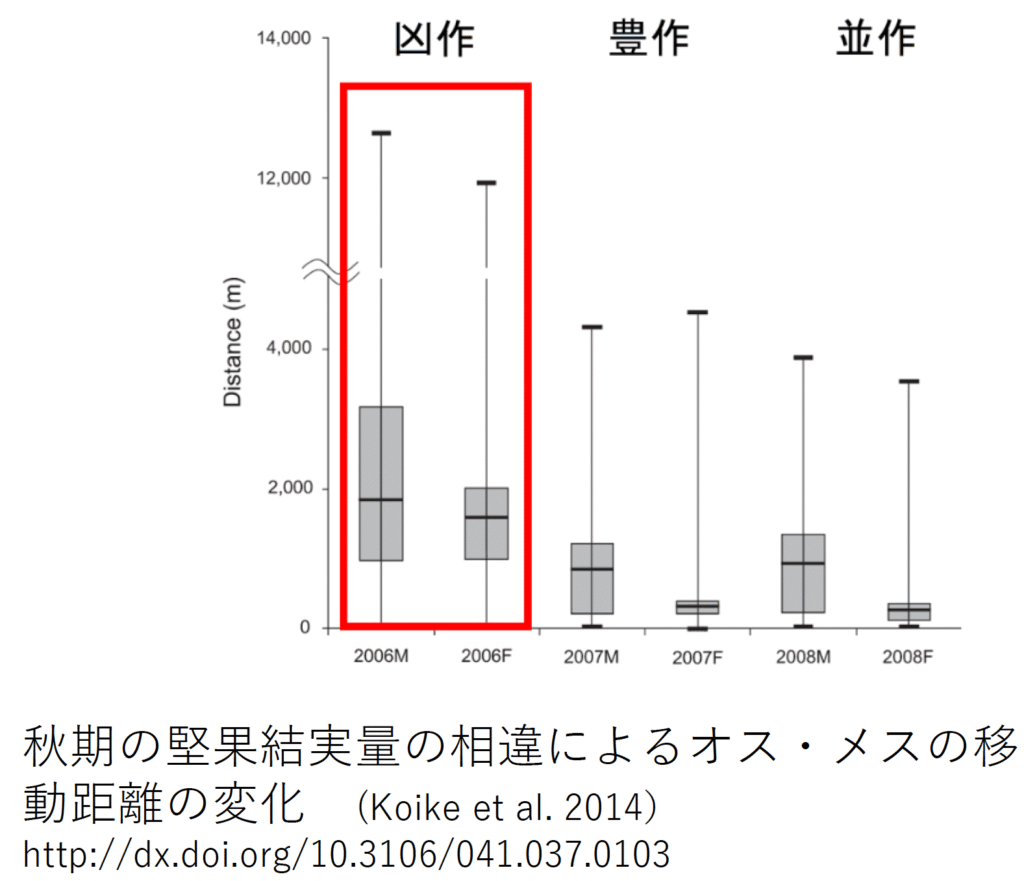

図は2006年度(平成18年度)、2007年度(平成19年度)、2008年度(平成20年度)のクマの移動距離を表しています。Mはオス、Fはメスを意味しています。堅果類が凶作だった平成18年度は、豊作だった19年度と並作だった20年度と比べて、オスもメスもかなり移動距離が増えています。この図を見ていると、クマがなんとか餌を得ようと森の中を歩き回っているうちに、人里に迷い出てしまったという状況が目に浮かびます。ブナが不作で、秋に出没情報件数が激増していた令和5年度の、月ごとの出没場所の割合を見ると、

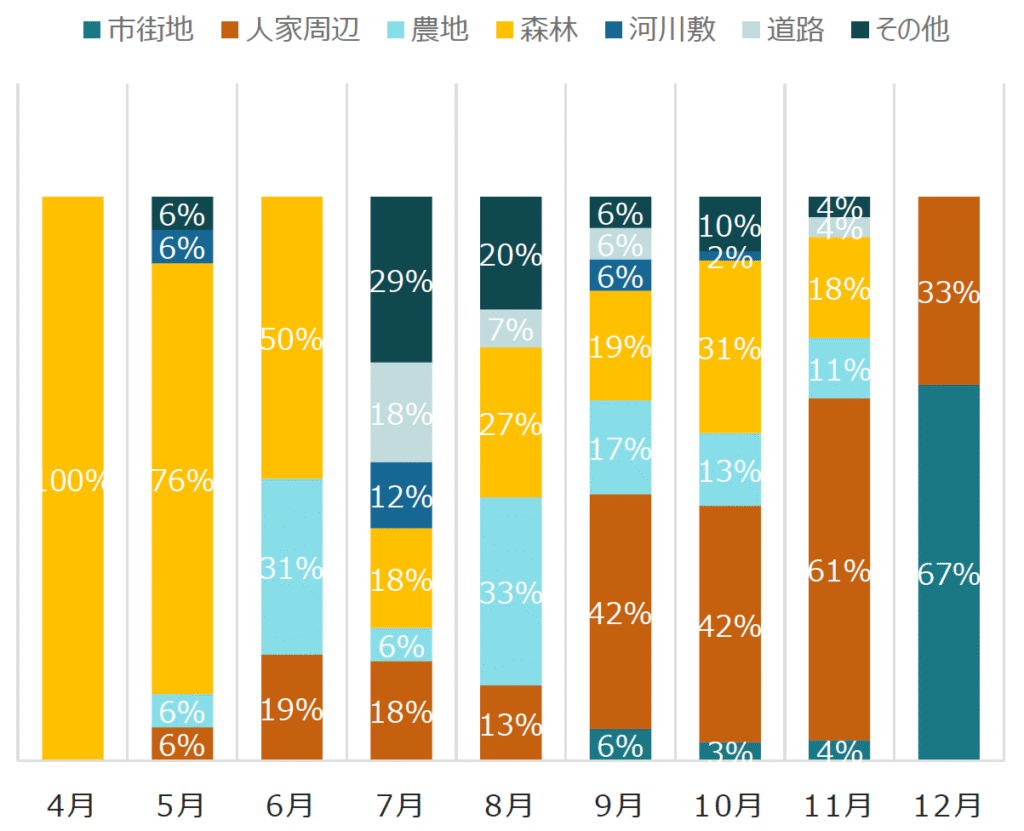

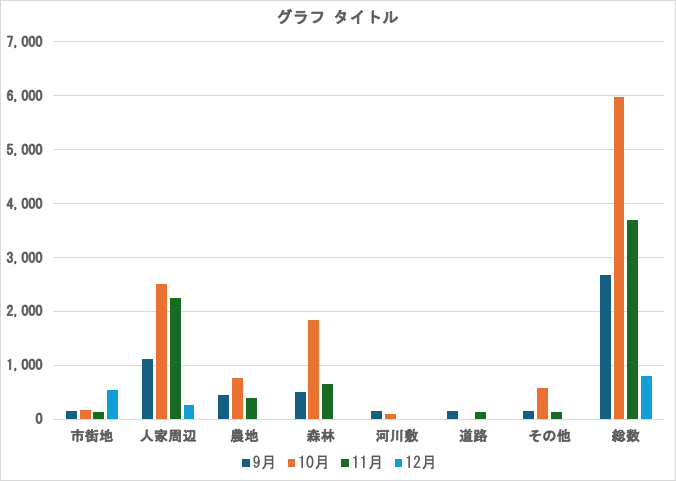

初夏は森林での出没が多くを占めていますが、秋以降は人家周辺での出没が目立つようになっています。ただ、この図は出没場所の割合を見ているだけで、実際の件数を示してはいません。そこで、9月から12月までの各出没場所の出没情報件数を計算してグラフにしてみました。なお、令和5年の9月、10月、11月、12月の総出没情報件数はそれぞれ2,686件、5,983件、3,700件および805件でした。

市街地での出没情報は9〜11月で大差なく、12月に急増しています。人家周辺、農地、そして森林での出没情報は10月にかなり増えて、12月に急減しています。10、11月は餌を探して森林内を徘徊しているうちに、森林に隣接した人家周辺や農地に迷い出たという印象がより強くなりました。12月に市街地での出没情報が増えているのは、森林と隣接した人家周辺や農地が雪に覆われ、積雪が少ない市街地に迷い出てきてしまったのかもしれません。実際、令和5年は全国規模の大雪でした。しかし、仮に人里でのクマの出没が偶発的なものだとしても、クマは普通に人里に降りてくるものなのでしょうか。一時期、北海道の道東で乳牛を次々に襲って地元住民を震撼させたヒグマのOSO18でさえ人前にほとんど姿を見せなかったほど、人間との接触を避けるというのがクマの常識だったはずです。そうでなければ、クマ鈴がなんの意味もないことになります。そこで、ある研究がそれに対する興味深い答えを提示しました。東京農工大学大学院連合農学研究科のBaek Seung-Yun氏(修了生)、同大学院グローバルイノベーション研究院 小池伸介教授、赤坂宗光教授、クイーンズランド大学 天野達也准教授らの国際共同研究チームによる、人口減少に伴う耕作放棄地の増加と地球温暖化がクマを含む大型陸生哺乳動物の生息域拡大をもたらしているという説です。以下、プレスリリース「人間活動の撤退は野生動物の繁栄を促進する ―耕作放棄地の増加と温暖化が分布域を拡大―」の内容を抜粋します。

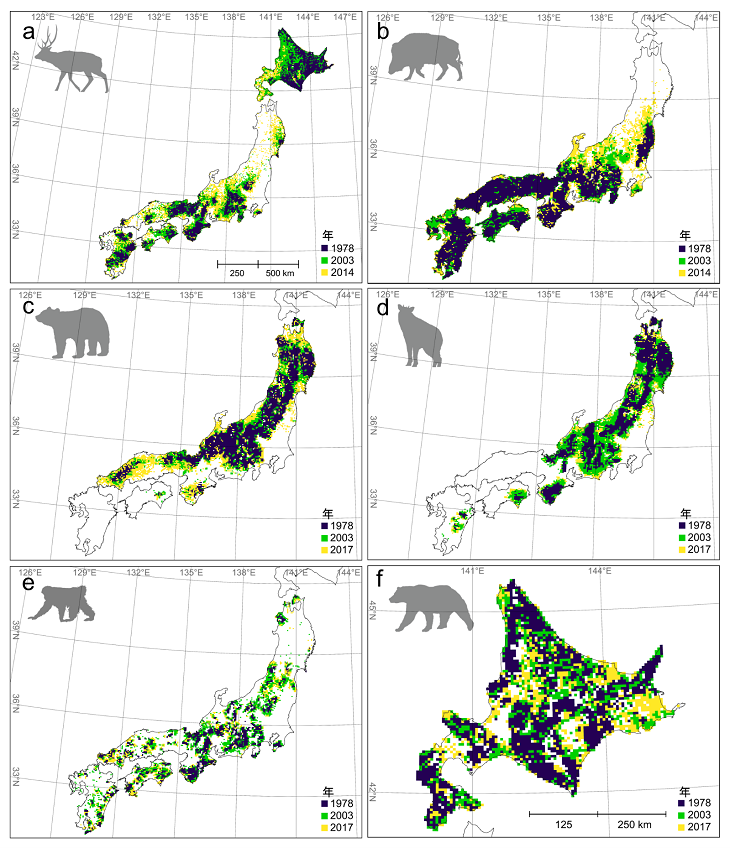

図 1:1978 年から 2010 年代までの 6 種の大型哺乳類(a: ニホンジカ、b: イノシシ、c: ツキノワグマ、d: 二ホンカモシカ、e: ニホンザル、f: ヒグマ)の分布域の変化。濃い青色は 1978 年時点での分布域を示しています。緑色と黄色はそれぞれ 2003 年および 2010 年代に新たに拡大した分布域を示しています(種によって最新の調査年が異なります)。1978 年に比べて 2010 年代には、メッシュ数でニホンジカは 2.6 倍、イノシシは1.9 倍、ツキノワグマは 2.0 倍、二ホンカモシカは 2.1 倍、ニホンザルは 2.1 倍、ヒグマは 1.9 倍に増加しています。図は Baek et al. (2025) Commun. Earth Environ.を基に作成。

図2:日本における大型哺乳類の分布域の拡大過程の模式図。大型哺乳類が分布域を拡大させる際には、周辺の生息に適した場所(人間活動が少ない場所や積雪が少ない場所)を優先して、分布域を拡大します。その結果として、最終的には人間活動の盛んな地域に分布域が近づくことで、人間社会との軋轢が増加してきたと考えられます。

研究者たちは、高齢化や人口減少によって増えた耕作放棄地が森林に回復する過程で野生動物の生息場所の拡大につながり、また、温暖化による降雪量の減少の程度が大きい地域(高緯度の地域や高標高の地域)で分布が拡大する傾向が見られたと説明しています。クマの生息域と人里の距離が縮まれば、予期せぬ遭遇も含めて人間とクマの接触機会が増えるのは必然です。世間でよく言われる、生息域が狭められたから、動物が人里に出てくるようになった、という言説とは逆の話です。しかも、生存を脅かされているどころか、個体数が増えているのです。人間との接触機会が増えた野生動物は、やがてその状況に慣れます。そして、野生動物との接触を無邪気に喜ぶ人間が、餌やりをします。野生動物はさらに人慣れし、行動が大胆になり、昼間に活動することが増え、放置された食べ物を人里で漁ることを憶えます。ある意味、人間がクマを人里に呼び寄せている状況があり、そうして人慣れしたクマの中には、人間を積極的に襲う個体も現れています。

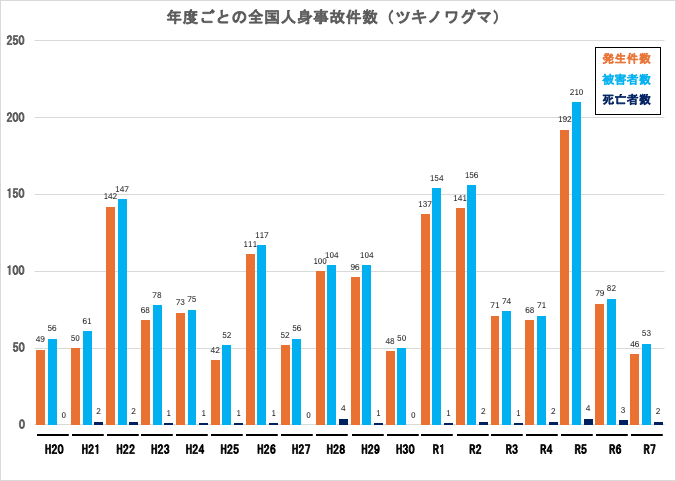

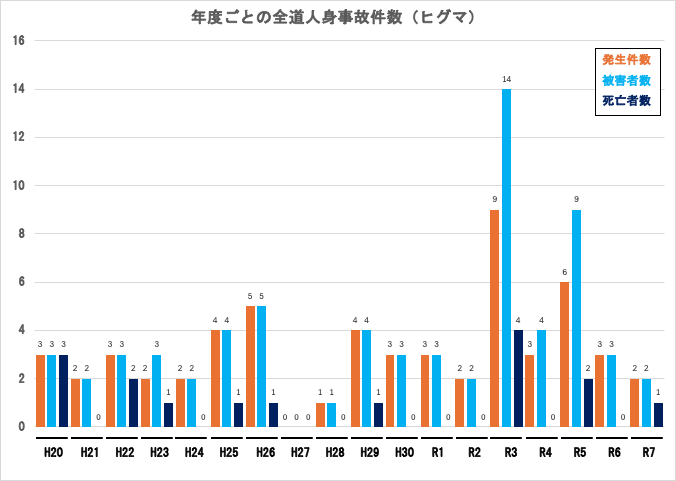

かくして、クマは人間と出会い、熊害を引き起こします。平成20年度以降の全国の人身事故件数をグラフにしてみました(令和7年度は7月までの暫定値)。

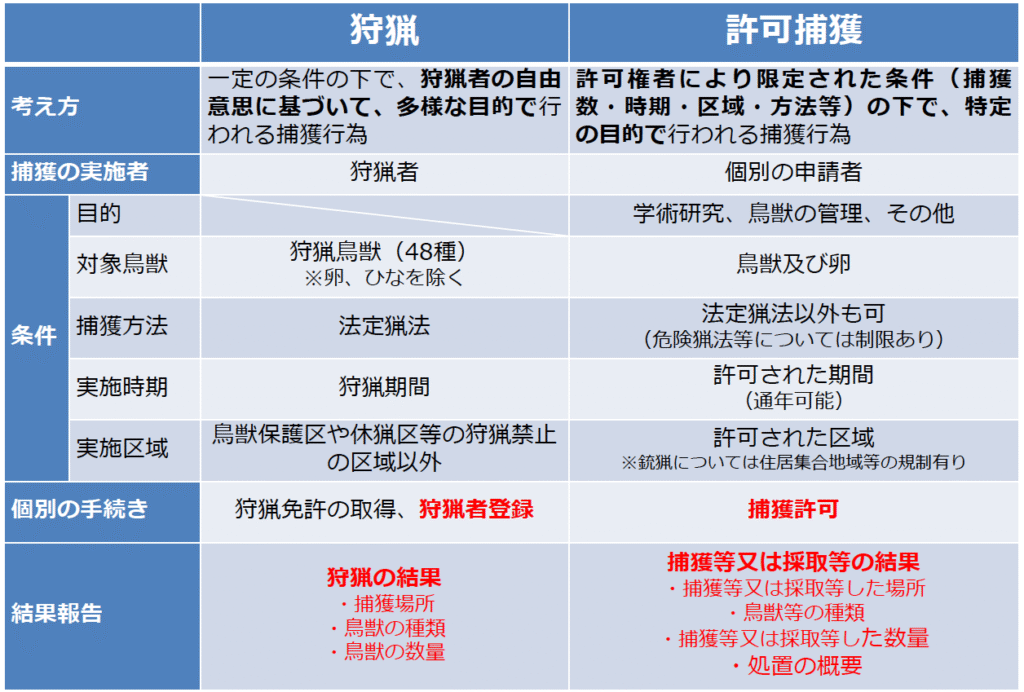

ツキノワグマについては、出没情報件数が多くなった平成22年度、平成26年度、平成28年度、平成29年度、令和元年度、令和2年度、令和5年度に被害者数が100人を超えていますが、全体として増加傾向とは言えそうにありません。ヒグマについては、令和3年度と令和5年度に被害者が多くなっていますが、やはり、全体として増加傾向は見えません。それより興味深いのは、被害者に占める死亡者の割合です。ツキノワグマの場合、被害者のうち亡くなった人の割合は、最も多い年でも3.8%ですが、ヒグマの場合、被害者のうち亡くなった人の割合は、被害者数が多い令和3年度と令和5年度は、それぞれ28.6%と22.2%で、4人に1人が亡くなっています。ツキノワグマに比べてヒグマでは死亡率がかなり高いことが分かります。ヒグマの恐ろしさがよく分かるというものです。ツキノワグマもヒグマも、被害者の数だけ見ると、さほどの増加は見えないのですが、許可捕獲で捕獲されるクマの頭数は年々増えています。許可捕獲というのは、一般の狩猟とは以下の点で異なります。

つまり、有害駆除は許可捕獲です。許可捕獲の頭数の変化をグラフにしてみました。令和7年度のデータは6月までの暫定値です。

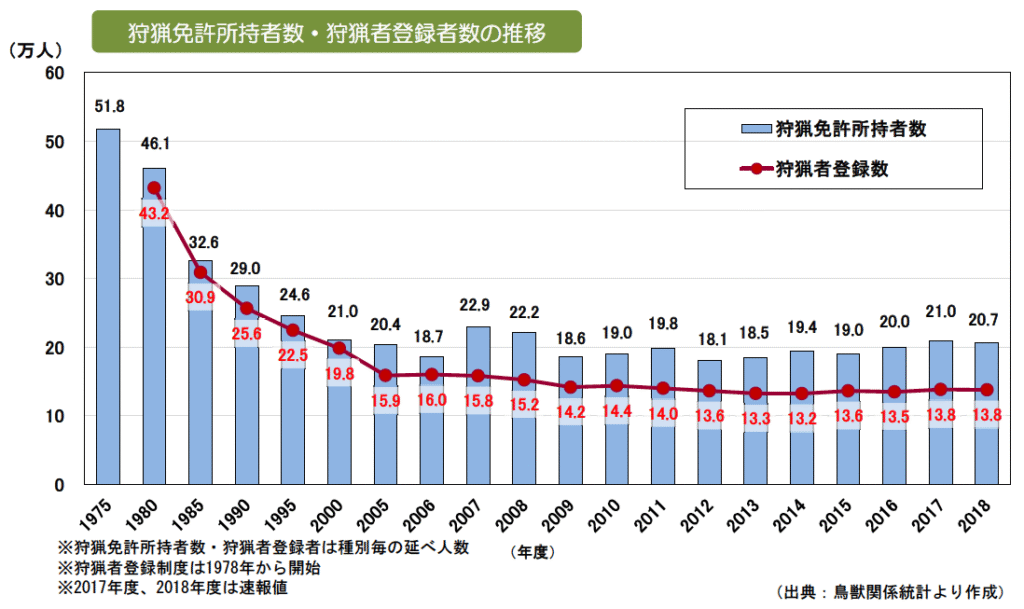

ツキノワグマもヒグマも許可捕獲の頭数が増加傾向であることが分かります。特にツキノワグマで、出没情報件数が多い年(平成22年度、26年度、28年度、29年度、令和元年度、2年度、5年度)は、その分だけ許可捕獲件数も多くなっていますが、それでも人身事故を防ぎきれていないことが人身事故件数のグラフから分かります。ただ、出没情報件数が右肩上がりの増加をしているにも拘らず、被害者数は全体としては増加していないことから、許可捕獲頭数の底上げ(増加傾向)が、事故の未然防止に一定の効果をもたらしているということは言えそうです。また、被害者数と許可捕獲の頭数の比を見た時、ツキノワグマは1:14.2 〜 1:55.2ですが、ヒグマは1:58.5 〜 1:567で、平成27年度に至っては、被害者0人に対し、ヒグマの許可捕獲頭数は641頭、しかも100%捕殺されています。この差は、ヒグマがいかに恐れられているかを物語っています。しかし、捕獲頭数が年々増加していくのに対して、狩猟者登録している人の数は増えていません。しかも高齢化が進んでいます。その分だけ、許可捕獲に動員されている人の負担が増しているわけです。

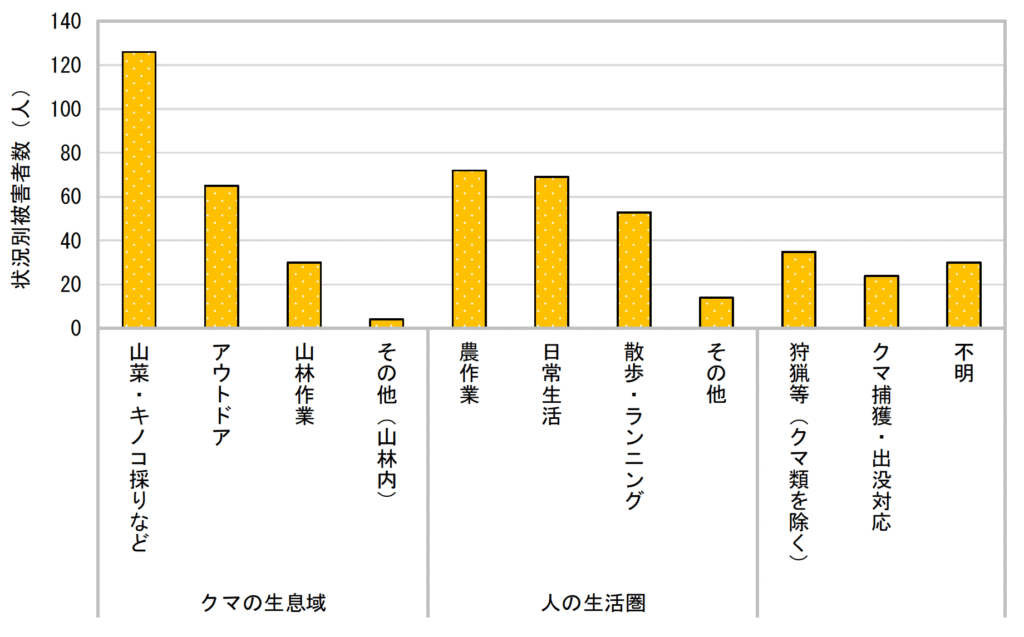

こうした活動はまた、命懸けでもあります。平成28年度〜令和2年度の人身事故発生時の被害者の行動を見てみると、クマ捕獲・出没対応をしていた人も被害を受けていることが分かります。

不誠実な対応をした行政に対して北海道の猟友会が反発するのも道理なのです。許可捕獲を請け負ってくれる人がいなくなれば、熊害の被害者は確実に増加するでしょう。

人間にとってもクマにとっても、現在の状況は不幸です。クマとの軋轢に直面している都道府県は、クマ対策の様々な取り組みを始めています。まずは人間の命と暮らしを守ること。その上で、時代に見合ったクマとの共生の形を作っていくことが大切です。