4月中は大手道または愛宕谷公園から春日山に入り、春日山城本丸址、春日山神社を経由するルート、南三の丸から権現堂、岩木三叉路を経由し、大手池に至る経路、南三の丸から上正善寺に抜ける道、中正善寺三叉路から中正善寺に抜ける道などと、滝寺の水芭蕉自生地、滝寺不動、滝寺毘沙門堂などを歩きました。

以下の花々や動物が確認できました。

フキノトウ オオイヌノフグリ ヒメオドリコソウ ムラサキサギゴケ

カキドオシ タネツケバナ コハコベ ミドリハコベ ミヤマハコベ

ノミノフスマ カタクリ ショウジョウバカマ スミレ ツボスミレ

タチツボスミレ ナガハシスミレ キクザキイチゲ トキワイカリソウ

ヒカゲスゲ エンレイソウ ミヤマカタバミ ツバキ ネコノメソウ

シャガ オオイワカガミ オオカメノキ ムラサキケマン クサイチゴ

ヒメヘビイチゴ エチゴキジムシロ チゴユリ エゾタンポポ ニガナ

ガマズミ ツクバネウツギ タニウツギ タニギキョウ ミヤマシキミ

フジ シュンラン アズマシロカネソウ ミズバショウ モミジイチゴ

コブシ アオキ ヤマモミジ ウワミズザクラ

ギフチョウ クビグロアカサシガメ ウスアオエダシャク トゲアリ

クサギカメムシ

ヒガシニホンアマガエル タゴガエル モリアオガエル

ヤマカガシ

ウグイス ヤブサメ センダイムシクイ エゾムシクイ アオゲラ

サンショウクイ コゲラ ツグミ アカハラ オオルリ キビタキ

ミソサザイ シジュウカラ ヤマガラ ゴジュウカラ ツツドリ

モズ ホオジロ エナガ ヒヨドリ カワラヒワ メジロ ツバメ

ムクドリ セグロセキレイ ハシボソガラス

イノシシ ウサギ イタチの仲間 ヒミズ

雪が残るうちから姿を見せる春の植物といえば、フキノトウですね。山中の至る所で見られ、すごい速さで成長していきました。芽吹いてすぐのものは春の代表的山菜として知られますね。

オオイヌノフグリ、ヒメオドリコソウ、カキドオシ、ムラサキサギゴケは、街中の道端や草地でよく見かけられますが、愛宕谷公園でもごく普通に繁茂しています。山中ではほとんど見かけることがありません。なお、日本薬学会の「生薬の花」というサイトでは、カキドオシは4~5月の花期に株元から採って陰干しするとレンセンソウ(連銭草)という生薬になると紹介されています(2)。煎液は腎臓病や糖尿病、腎臓結石、膀胱結石、小児の疳に用いられます。

ヒメヘビイチゴとエチゴキジムシロは共にバラ科キジムシロ属の野草ですが、花だけ見てもみな似たり寄ったりなので、同定には大変苦労します。下旬に大手道駐車場脇の畦道で咲いていました。

タネツケバナとムラサキケマンは、平地の草地にも生えていますが、山中でもよく見られ、ムラサキケマンは下旬にはかなり目立つようになっていました。

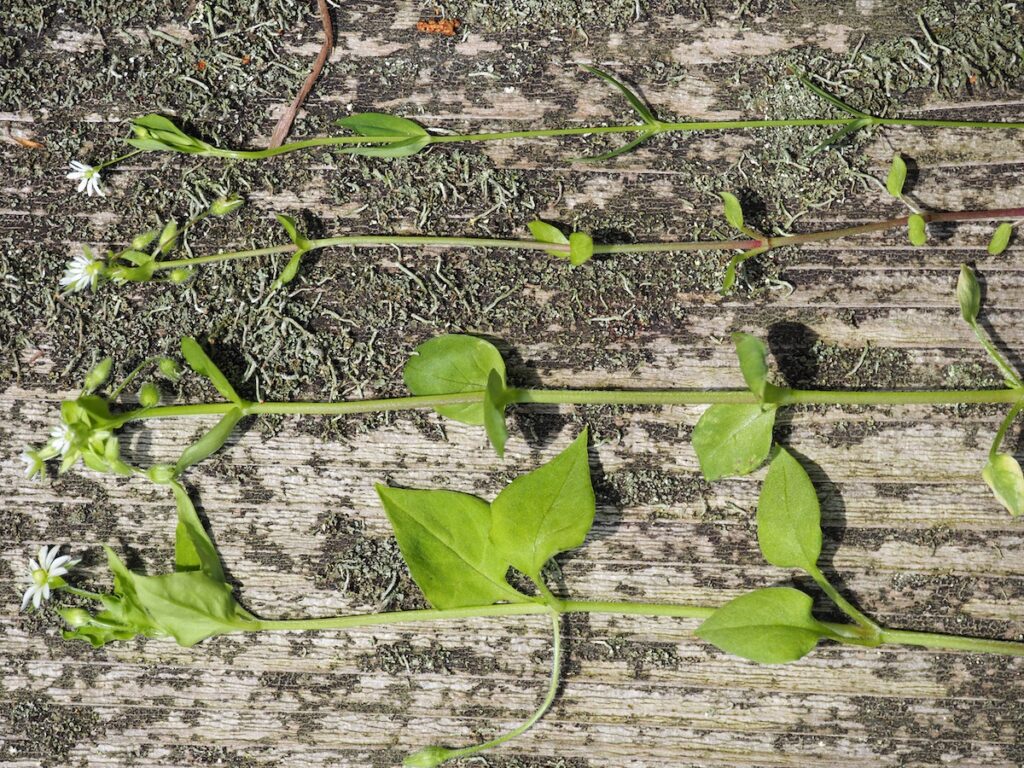

ハコベの仲間(ハコベ属)も草地から山中まで、広く分布していました。ハコベ属は花だけ見ても似たり寄ったりですが、上段左の写真のように並べると違いがわかります。上からノミノフスマ、コハコベ、ミドリハコベ、ミヤマハコベです。上段中央の写真はこれらの種子で、左からノミノフスマ、コハコベ、ミドリハコベ、ミヤマハコベです。種子の形状も種を同定する手掛かりになるということで、特にコハコベとミドリハコベは周縁部の突起の大きさが同定の根拠になります。なお、コハコベとミドリハコベの種子の直径は約1 mmです。新潟県内には他にもサワハコベというのも分布しているようですが、見つけることはできませんでした。因みに、コハコベとミドリハコベは春の七草の「はこべら」として知られています。また、日本薬学会のサイトでは、3~6月の花期に地上部の茎葉を天日干しにしたものはハンロウ(繁縷)という生薬になり、産後の浄血薬、催乳薬、胃腸薬や湿疹などの皮膚炎の治療薬として用いられ、さらにその粉末に適量の塩を混ぜたものを「ハコベ塩」と呼んで、指に付けて、歯茎をマッサージし、歯茎からの出血、歯槽膿漏を予防するのに用いられたと紹介されています(2)。

スミレの仲間にもいろいろな種類があります。最も多く見かけたのはナガハシスミレとタチツボスミレで、山中の至る所で咲いていました。ツボスミレも散発的ではありますが、比較的よく見かけました。スミレは普通、平地の草地や路傍に咲いていますが、春日山では南三の丸でスミレが咲いていました。南三の丸周辺は、どういうわけだか平地で見かける草花が多く見られます。

-1024x768.jpg)

-768x1024.jpg)

これらは山中の至る所で観察されました。カタクリ、ショウジョウバカマ、トキワイカリソウは本当にどこでも見られる感じで、エンレイソウ、ネコノメソウ、キクザキイチゲ、ヒカゲスゲ、エゾタンポポ、チゴユリ、シャガもよく見られました。エンレイソウは中頃から、エゾタンポポ、チゴユリやシャガは下旬から目立ち始めました。

日本薬学会のサイトによると、トキワイカリソウの葉が十分に成熟した地上部は、強壮や抗うつに効能のあるインヨウカク(淫羊霍)という生薬になるそうです。タンポポも、開花前の全草を乾燥させたものはホコウエイ(蒲公英)と呼ばれ、解熱、発汗、健胃、利尿などに効果があるそうです(2)。

-768x1024.jpg)

-1024x768.jpg)

-768x1024.jpg)

カタクリは中頃には盛りを過ぎ、下旬には果実をつけていました。カタクリの種子にはエライオソームという付属物がついていて、これをアリが好むため、アリに種子を遠くに運ばせるのに役立つそうです。エライオソームはカタクリだけではなく、ムラサキケマンやスミレの種子にもついているそうです。

下旬にはネコノメソウも早いものは種子をつけ、ショウジョウバカマはすっかり色を失って緑色になっていました。

オオイワカガミは中頃から大手道の入り口近辺、権現堂周辺、滝寺不動の周辺など、極地集中的に咲いていました。クサイチゴは景勝屋敷でのみ見られました。ミヤマカタバミは中頃に御屋敷跡から春日山神社に至る道の途中にたくさん咲いていましたが、下旬には花はすっかりなくなっていました。アズマシロカネソウは滝寺不動周辺、タニギキョウは下旬に南三の丸近くで群生していました。シュンランは下旬に権現堂から岩木三叉路に至る道の途中で一株だけ見つけました。

-1024x768.jpg)

オオカメノキは大手道や、権現堂までの道の途中に咲いていました。ウゴツクバネウツギは権現堂までの道の途中、コブシは滝寺不動から少し山道を上がって行ったところ、モミジイチゴは滝寺毘沙門堂の周辺でよく見られました。ヤマモミジは下旬頃から花をつけた木がちらほら見られました。ミヤマシキミの花は岩木三叉路から大手池に至る道の途中に咲いていました。

日本薬学会のサイトによれば、コブシの蕾はシンイ(辛夷)という生薬になり、鎮痛薬や消炎薬として頭痛や蓄膿症などに応用されるそうです(2)。

植物では、これだけがどうしても同定できませんでした。そもそも植物は専門外なので、他の植物も正しく同定できているかどうか分からないのですが。それでも、この植物は全体の形も花(?)の形態もかなり特徴があるので、すぐに同定できると思っていたのですが、これまでのところ、同定できないままです。

(8月28日追記)これはコシノチャルメルソウであることが判明しました。花だと思っていたのは実は果実で、中に見えているのが種子です。この果実の形状がラーメン屋台で使われるチャルメラという楽器に似ていることから、チャルメルソウという名前がついたとされています。チャルメルソウの仲間(チャルメルソウ属)のうち、コシノチャルメルソウは新潟県全域と富山県の一部にのみ分布する種です。新潟県のほとんどの場所ではコシノチャルメルソウだけが自生し,北東部,内陸部および佐渡島ではコチャルメルソウが見られるということです(3)。

中頃、ギフチョウが直江屋敷周辺を飛び回っていました。ずっと飛んでいたので、写真は撮れませんでしたが、ギフチョウがいることは、周辺にギフチョウの幼虫の食草となるカンアオイ属の植物があることを意味します。新潟県の平成13年版レッドデータブックに、ギフチョウは準絶滅危惧種と記載されています(4)。

クサギカメムシは、日常、建物の中にまで侵入してきて大層迷惑がられていますね。

クビグロアカサシガメは、下旬に愛宕谷公園で見つけました。前胸部が全部赤いアカシマサシガメというよく似た種類のサシガメに比べると、珍しい種類のようです。

ウスアオエダシャクと推測される小さな蛾を下旬に本丸の下で見つけました。

権現堂から岩木三叉路に至る道の途中の木のうろにトゲアリの巣を見つけました。名前の通り、棘をいくつも持つ異形のアリです。カタクリの種子にはアリが好むエライオソームが付属しており、トゲアリがカタクリの種子を散布するのに一役買っているそうです。

アマガエルといえば、緑色をしているものですが、環境に合わせて写真のような体色に変えることができるそうです。今年の2月に南西日本と北東日本のアマガエルは遺伝子レベルで異なる種であるという論文が発表されました(5)。ニホンアマガエルの基準標本は西日本で採集されたものであったため、南西日本のアマガエルはこれまで通りニホンアマガエルと呼ばれ、新潟県を含む北東日本のアマガエルは新種認定されて、ヒガシニホンアマガエルと新たな名を与えられました。

南三の丸から上正善寺に下る道の途中で、タゴガエルの鳴き声が聞こえました。タゴガエルは鳴き声はすれども姿は見えません。

滝寺の水芭蕉自生地の手前に溜池がありますが、そこではモリアオガエルが鳴いていました。モリアオガエルは新潟県の平成13年版レッドデータブックに準絶滅危惧種と記載されています(4)。

中頃、大手道でヤマカガシに出会いました。ヤマカガシは比較的おとなしい蛇ですが、死亡例もある毒蛇です。

山中のあちらこちらから鳥の囀りが聞こえてきます。

森の奥から聞こえてくるか細い虫のような声は、ヤブサメの鳴き声です。

オオルリはウグイス、コマドリと並ぶ日本三鳴鳥の一つで、とても複雑な声で鳴きます。

ミソサザイは滝寺不動のそばを流れる川で鳴いていました。

センダイムシクイの囀り。背景にキツツキのドラミングの音が入っています。

メジロはチュベチョベチュベチョベと忙しなく鳴きます。

サンショウクイは飛びながら鳴いていることが多いので、どこでもよく声が聞こえてきます。東南アジアからやってくる夏鳥です。サンショウクイは新潟県の平成13年版レッドデータブックに準絶滅危惧種と記載されています(4)。

哺乳動物は極めて警戒心が強いため、姿を見ることは非常に難しいです。従って、哺乳動物がいるかどうかを知るためには、通常糞であったり、足跡であったり、何かを食べた跡であったりなど、何らかの痕跡を探すことになります。

イノシシは地面を掘った跡が山中の至る所にあるので、それなりの頭数が棲息しているはずです。権現堂の近くで見つけた獣(イノシシかタヌキか)の糞は、もうだいぶん古いものですが、糞の周りに大量の銀杏の種がまとまって落ちていたことから、秋に実った銀杏の実を、山の麓に降りてたらふく食べたのだと考えられます。

イタチ科動物の糞も、時々見かけます。イタチなのか、テンなのか、どちらかは分かりません。

他にウサギの糞も、南三の丸近くの茂みの中で見つけました。

写真を載せるのは控えますが、ヒミズが大手池の脇で車に轢かれて死んでいました。ヒミズはモグラ科の動物ですが、いわゆるモグラと違って、ずっと地中で暮らすのではなく、夜間は地表を歩いたりしますので、たまたま通りかかった車に轢かれてしまったのでしょう。

4月中に確認できた植物や動物は以上のとおりですが、こうして見ると、結構な種類の生き物がいることがわかります。特に植物については、現在見られる植物が戦国時代にもあったかどうかはわかりませんが、仮に敵の襲来で籠城することになっても、薬草や山菜などの知識を持ち、それらが生えている場所を把握していれば、長期間の籠城にもある程度耐えられると想像できます。豊富な植生を持つ山城であることには、そういう利点もあったかもしれません。

参考資料

1. 各種図鑑

2. 公益社団法人 日本薬学会ホームページ(https://www.pharm.or.jp)

3. 新潟県ホームページ「レッドデータブックにいがた」

(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1214240790991.html)

4. 奥山雄大.2015.日本産チャルメルソウ属および近縁種(ユキノシタ科)の自然史.

Bunrui 15: 109-123.

(https://www.kahaku.go.jp/research/researcher/papers/117922.pdf)

5. 国立大学法人 愛知教育大学報道発表「身近な生きものに隠れていた新種

ヒガシニホンアマガエルが、愛教大と京大の共同チームにより明らかにな

る」(https://www.aichi-edu.ac.jp/files/press_20250221.pdf)